-

환경부, '물관리 인프라' 조성에 총력...내년 예산 1조716억원 투입

경제일반2020-09-09 17:37:34 이동민환경부(장관 조명래)는 기후변화·환경위기에 대응과 안전한 물관리 체계 조성을 위해 물관리 기반 시설 등에 전력을 기울이기로 했다. 환경부가 9일 밝힌 바에 따르면 이번 '물관리 인프라' 과련 사업 과제는 지난 7월 14일 발표된 그린뉴딜 계획에 도시·공간·생활 기반시설(인프라) 녹색 전환 분야의 과제 중 하나로, 내년 환경부 소관 예산을 편성하며 구체화했다.주요 과제로는 ▲물관리 기반시설(인프라) 스마트화, ▲기후위기 대응 강화 ▲먹는물 관리 강화 ▲수량·수질 통합관리 등의 내용을 담고 있다. 환경부는 먼저 홍수 방어, 안정적 수자원 확보와 용수 공급, 수질개선 등을 위해 노후화가 계속되고 있는 댐, 상·하수도 등의 물관리 기반시설에 스마트 관리체계를 도입하기로 했다. 환경부는 이에 대해 기후변화 등 대비 안전한 물관리를 위해 첨단 정보통신(ICT) 기술을 활용하여 관리의 효율성과 효과성을 높이기 위함이라고 설명했다. 다목적 댐 등 37개 댐의 성능개선과 위기 대응능력 강화를 위해 스마트센서를 활용한 실시간 감시(모니터링), 무인기(드론) 기반 안전점검, 빅데이터·인공지능(AI) 분석을 활용한 안전관리 체계(플랫품) 구축 등을 포함한 스마트 댐 안전관리 사업을 추진한다.깨끗하고 안전한 물 공급을 위해 정보통신(ICT)·인공지능(AI) 기반 실시간 감시·제어 체계를 광역상수도(48개 시설)·지방상수도(161개 지자체) 전 시설에 2023년까지 도입한다.또한 2024년까지 스마트 하수처리장(13개 시설), 스마트 하수관로(도시침수 대응 5곳, 하수악취 관리 5곳) 등의 구축을 추진하여 디지털 기반의 스마트 하수관리 체계도 마련할 방침이다. 기후변화로 인한 집중호우, 강수량 편차 증대 등에 따른 홍수, 가뭄 심화에 대한 대응력을 강화한다. 2023년까지 홍수에 취약한 100개 지류하천에 수위·강수량 등 홍수정보 수집센서를 확충하고, 빅데이터 기반 인공지능(AI) 홍수예보 시스템을 구축하여 홍수예보를 시·공간적으로 확대한다. 올해 역대 최장기간 장마(54일)와 같은 이상기후에 효과적으로 대응하기 위해 '기후위기 대응 홍수대책 기획단'을 발족하는 방안도 마련됐다.지난 7월 인천지역에서 발생한 수돗물 유충 사태와 같은 사고예방을 위해 국민이 안심하고 이용할 수 있도록 먹는물 관리 체계도 강화한다. 60개 지자체 100개 정수장을 대상으로 내년까지 생물체 유입·유출 5중 차단 등 정수장 위생관리를 강화할 계획이다. 지방상수도 노후시설 개량사업(133개)의 경우 국비를 조기에 투입하여 종료시점을 기존 2028년에서 2024년으로 단축하고, 12개 광역정수장에 고도정수처리시설 도입하기로 했다. 댐부터 하천까지 수량·수질 통합관리시스템과 생태수로도 조선한다. 주요 상수원인 21개 댐의 통합물관리 강화를 위하여 2025년까지 70개 지점에 수량·수질 실시간 통합감시체계를 구축할 예정이다. 내년 중에 오염지류 21개를 대상으로 유역진단을 실시하여 오염원인을 종합적으로 분석하고, 식생 토양의 자정작용을 이용하여 오염물질을 자연정화하는 생태수로 6곳을 2024년까지 조성한다. 환경부 관계자는 "갈수록 심화되는 기후변화와 환경위기 시대에 대응하기 위해 물재난으로부터 안전하면서 지속가능한 물공급과 깨끗한 물환경이 조화롭게 달성되는 체계를 조성하겠다"라면서, "이를 위해 물 관리 분야에서도 그린뉴딜의 이행에 최선을 다할 계획"이라고 밝혔다. -

해양환경공단,구난 대응실적을 점검 협력 항만예선사업 개최

ECO2020-09-09 17:17:07 안상석▲ 공단은 항만예선사업 공공성 강화를 위한 화상회의를 개최하고 있다.해양환경공단( 이사장 박승기)은 항만예선사업의 공공성 강화를 위하여 공단 소속기관장이 참여하는 워크숍을 개최했다고 9일 밝혔다.이번 워크숍은 화상회의로 진행했으며, 본사 및 예방선을 운영 중인 8개 소속기관장이 참석하였다. 회의에서는 공공기관의 사회적 책임 이행을 위한 예방선의 구조·구난 대응실적을 점검하고, 관계기관과 긴밀한 협력을 통해 공적가치 창출을 위해 지속적으로 노력하기로 하였다.공단은 올해 여객선 항로 등에 항행장애물 제거를 위해 예방선을 4개 권역별로 투입하여 항행장애물 기인 2차 사고를 예방하는 작업을 수행하고 있으며, 앞으로 민간과 협업을 통해 이를 적극 확대해 나갈 계획이다.박승기 해양환경공단 이사장은 “우리 공단은 보유 예방선을 통하여 선박의 안전한 이·접안을 지원함은 물론 구조·구난, 항행장애물 제거 등공공기관으로서 해양 안전 확보를 위해 최선을 다하겠다.”고 밝혔다. -

LNG발전·태양광, 지역 곳곳에서 환경단체와 마찰음

경제일반2020-09-09 16:33:27 김동식▲ SK하이닉스 LNG발전소 건립 반대 온라인 집회(사진=[온라인 집회 캡처/연합뉴스) LNG(액화천연가스)발전소와 태양광 건립을 둘러싸고 지역 곳곳에서 시행업체와 환경단체와의 갈등이 빚어지고 있다. SK하이닉스가 건립을 추진중인 청주시 흥덕구 LNG 발전소에 대해 청주충북환경연합 등 29개 단체로 구성된 '미세먼지 해결을 위한 충북시민대책위원회(이하 대책위)'가 먼저 반대의 입장을 밝혔다. 대책위는 9일 온라인을 통해 LNG 발전소 건립 반대 집회를 개최하고, LNG발전소 건설에 반대하는 주민 발언, 1인 시위 현장 연결 인터뷰, 결의문 낭독 등으로 오프라인 집회를 대신했다. 이날 온라인 집회에서는 100여명의 집회 참여자들은 실시간 댓글로 구호를 외치며 참여했다.대책위 측은 "원래 실외집회를 열 예정이었으나 코로나19 확산 방지를 위해 온라인 집회로 변경했다"며 "오는 25일 예정된 2차 집회도 부족한 부분을 보완한 뒤 온라인으로 진행할 것"이라고 전했다. 대책위는 지난해부터 미세먼지와 환경문제를 이유로 SK하이닉스 LNG발전소 건설을 반대해왔다. 청주시 흥덕구 외북동 134일대에 들어설 예정인 LNG 발전소는 SK하이닉스가 오는 2022년까지 8천억원을 투입해 585㎿ 규모로 건립을 추진중이다. 대책위는 해당 지역에 LNG발전소가 지어질 경우 청주시의 대기 오염, 미호천 생태계 파괴, 발암성 물질 기준치 초과 등의 이유로 시민과 생태계가 받게 될 피해가 크다며 건립을 중단할 것을 요구하 있다. 이에 대해 SK하이닉스 측은 해당 발전소는 저녹스(질소산화물) 버너, 선택적 촉매 환원법을 활용해 환경 피해가 없다고 설명했다.같은 날 전북 지역 환경단체들도 한국수력원자력이 새만금 지역 일대에 수상 태양광 발전사업을 추진하며 섬유 강화플라스틱(FRP)을 사용하는 것에 대해 반대한다는 입장을 밝혔다. 전북환경운동연합과 새만금시민생태조사단 등 6개 환경단체는 이날 전북도의회에서 기자회견을 개최하고 "한국수력원자력이 새만금 수상 태양광 발전사업에 섬유 강화플라스틱을 쓰겠다는 입장인데 자재에서 이를 제외해야 한다"고 주장했다. 이들은 "섬유 강화플라스틱이 부식되면 미세플라스틱과 유리섬유를 배출해 새만금호와 해양환경을 훼손할 것"이라며 "FRP는 녹여서 재활용할 수 없고 소각하면 인체에 치명적인 다이옥신을 비롯한 많은 유독물질이 배출된다"며 "정부와 한수원은 재활용이 가능한 대체품을 사용하라"고 촉구했다. -

토요타코리아,‘프리우스 프라임’ 2021년식 출시

경제일반2020-09-09 15:36:15 안상석▲ 플러그인 하이브리드(PHEV) ‘프리우스 프라임’ 2021년식 출시 [데일리환경=안상석기자]토요타코리아는 9월 9일 오전 10시부터 카카오톡 스토어를 통해 2021년식 ‘프리우스 프라임’ 판매를 시작한다고 밝혔다.프리우스 프라임은 토요타의 핵심 기술인 하이브리드 시스템을 바탕으로 한 ‘플러그 인 하이브리드(PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle)’ 모델로서, 국내에는 2017년 처음 소개되었다. 이번 2021년식 프리우스 프라임에는 긴급제동 보조시스템(PCS), 차선추적 어시스트(LTA), 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤(DRCC), 오토매틱 하이빔(AHB) 등 총 4가지 예방안전기술을 하나의 패키지로 묶어 탑승자의 안전을 보조하는 토요타 세이프티 센스(TSS, Toyota Safety Sense)가 기본 장착 되었으며, 뒷좌석 사이드 에어백을 2개 더 추가하여 총 10개의 에어백으로 탑승자의 안전을 더욱 강화했다.그리고 기존 4인승에서 5인승으로 바뀌어, 보다 여유롭고 편안해졌으며, 인포테인먼트 시스템으로 안드로이드 오토와 애플 카플레이 기능을 지원한다.복합모드 기준 공인 연비는 가솔린 및 하이브리드가 21.4km/ℓ, 전기는 6.4km/kWh로 플러그인 하이브리드(PHEV)로서 뛰어난 연비를 발휘하며, 1회 충전시 전기모드만으로는 최대 40km 주행가능하다.이번 2021년식 프리우스 프라임은 30대 한정으로 판매되며, 구매 절차는 카카오톡 스토어를 통해 예약금을 입금한 후 방문할 전시장을 선택하여 시승 및 출고를 진행하면 된다.또한, 구매 시 다양한 혜택도 마련되어 있다. △토요타파이낸셜서비스코리아 금융을 이용하는 고객에게는 60개월 무이자 할부 프로그램과 신차교환프로그램(구입 후 3년 이내 일정 조건 내 차대차 사고발생시 신차로 교환)이, △모든 구매 고객에게는 차량 무상점검 및 필수 소모성 부품을 교환해 주는 더블FMS쿠폰(Free Maintenance Service, 4년 또는 8만km까지)과 전기충전카드 50만원권 그리고 트렁크 정리함이 함께 제공된다. 그리고 최대 220만원의 하이브리드 세제 혜택, 최대 200만원의 공채 매입 감면 및 정부보조금 500만원도 지원받을 수 있다. 권장소비자겨격은 4,934만원이다강대환 상무는 “플러그인 하이브리드(PHEV)는 친환경과 연비를 중시하는 고객에게 가장 현실적인 대안이 될 것”이라며, “프리우스 프라임과 함께 주중에는 도심에서 전기에너지(EV모드)를, 주말에는 가솔린 하이브리드로 교외 드라이빙을 하며 즐거움을 경험해 보시기 바란다”고 말했다. -

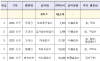

하이패스 통행료 미납 갈수록 증가... 5년간 8,981만 6천건

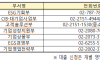

사회일반2020-09-09 14:39:40 안상석톨게이트 통행료 결제 시스템인 하이패스(hi-pass)가 도입되면서 교통체증은 줄어들었지만, 통행료를 제때 납부하지 않는 차량이 해마다 늘고 있는 것으로 나타났다. 한국도로공사가 국민의힘 김희국의원(군위‧의성‧청송‧영덕)에게 제출한 자료에 따르면, 2015년부터 올해 7월까지 발생한 하이패스 통행료 미납건수는 총 8,981만 6천건에 달했다. 2015년 1,114만 4천건에서 지난해는 1,929만 2천건으로 57.7%(814만 8천건) 나 증가했으며, 매년 미납건수가 꾸준히 증가하고 있는 것으로 나타났다. 올해들어 7월까지만도 이미 1,075만건의 통행료 체납이 발생한 상태이며, 2015년부터 올해 7월까지 총 2,276억원의 미납액이 발생했고, 이 중 222억원은 아직 수납도 되지 않은 상태이다.▲ 또한 하이패스 차로를 연 20회 이상 무단통과한 상습미납차량은 2016년부터 올해 7월까지 52만9,255대로, 2,153만 4천건의 미납건수, 507억4,600만원의 미납통행료가 발생했다. 이 기간 중 부가통행료(미납 20회 이후에도 통행료를 내지 않아 10배의 통행료 부과)도 298억 1,700만원에 달했다. 2016년 44억 1천만원이던 부과통행료는 2019년에는 103억6,500만원으로 증가했다. 가장 많은 통행료를 체납한 차량은 현재까지 670차례나 무단통과하여 209만 4천원을 미납한 상태다. ▲ 김희국의원은 “한국도로공사가 최근 5년간 미납통행료 고지서를 발송하는 데만 160억원이 넘는 돈을 들여 납부독촉을 하고 현장단속까지 하고 있지만, 아직 많이 미흡한 편”이라며, “하이패스 통행료 미납과, 상습미납차량들에 대한 보다 근본적인 조치와 대응이 필요해 보인다”고 지적했다. -

용산구, 하반기 중소기업 육성기금 융자지원

사회일반2020-09-09 14:33:44 안상석▲ 용산구 2020년 하반기 중소기업 육성기금 융자지원 안내문서울 용산구(구청장 성장현)가 2020년 하반기 중소기업 육성기금 융자지원에 나선다. 융자 규모는 36억700만원이다. 용산구에 사업자등록을 한 중소기업·소상공인이면 지원을 받을 수 있다. 금융, 보험, 숙박, 주점, 귀금속, 330㎡이상 규모 음식점업과 도박, 사치, 향락, 사행성업장은 제외다. 융자한도는 중소기업 1억5000만원, 소상공인 5000만원이며 기업운영, 기술개발, 시설자금 용도로 사용할 수 있다. 금리는 연 1.5%지만 연말까지 0.8%로 낮췄다. 2년 거치 3년 균등상환 조건이다. 은행 여신규정에 의한 담보능력이 있어야 한다. 지원을 원하는 이는 오는 10월 8일까지 ▲기금융자신청서 ▲사업계획서 ▲사업자등록증 원본 또는 사업자등록증명원 ▲3개년도 결산재무제표 또는 부가가치세 과세표준 확인서 등을 가지고 구청 1층 신한은행(원스톱 창구)을 찾으면 된다. 관련 서식은 구 홈페이지 공고/고시란에서 내려 받을 수 있다. 이후 구는 자체 심사를 거쳐 지원 대상을 정한다. 기금 신규 신청업체(1순위), 3년 이전에 1회 이상 대여 받은 업체 중 상환완료 업체(2순위), 대여 받은 업체 중 상환중인 업체(3순위) 순이다. 여성기업가, 장애인사업자, 구 일자리창출 우수기업도 우선 지원된다. 선정업체 대출신청 및 자금수령은 11월 중순께 이뤄질 예정이다. 성장현 용산구청장은 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 중소기업, 소상공인이 큰 어려움을 겪고 있다”며 “중소기업 육성기금 융자를 통해 작으나마 도움이 될 수 있을 것”이라고 말했다. 구는 지난 1993년 중소기업 육성기금을 처음 설치했다. 9월 현재 총액은 203억원이며 융자업체는 382곳, 금액은 150억원에 달한다. 지난 6월 구는 중소기업 육성기금 융자 분할원금 상환을 최대 6개월 간 유예해 주기도 했다. 유예 신청 업체는 10곳, 금액은 7000만원이다. -

농진청 인사

문화일반2020-09-09 14:28:59 안상석박범영 제25대 국립축산과학원장 프로필 성명 : 박범영(朴凡榮/Park Beom Young) 출신지/나이 : 경남 남해/만 56세 학력 ○ 경상대학교 축산학과 졸업(’89년) ○ 경상대학교 축산학과 석사(’92년).박사(’97년) 주요경력 ○ ’94. 7.∼’06. 7. : 축산시험장 영양이용과, 축산기술연구소 축산물이용과(연구사) ○ ’06. 8.~’12. 1. : 축산연구소 축산물이용과, 축산과학원 축산기술지원과‧축산기획조정과, 국립축산과학원 기획조정과‧축산물이용과, 연구정책국 연구정책과(연구관) ○ ’12. 2.~’17.12. : 국립축산과학원 축산물이용과장‧낙농과장(과장) ○ ’18. 1.~’19.10. : 국립축산과학원 축산생명환경부장‧축산자원개발부장(고위공무원) ○ ’19.11.∼’20. 9. : 농촌진흥청 신농업기후대응사업단(기상재해대응기술연구단장) ○ ’20. 9. 10.~ : 국립축산과학원장 상훈 : 대통령표창(‘16.12), 국무총리표창(모범공무원, ’01.12) -

친환경 인증제품 온라인 구입...환경부-온라인 쇼핑몰, '녹색매장' 시범 운영

경제일반2020-09-09 11:35:53 박한별▲ 환경부 제공 앞으로 온라인 쇼핑몰에서도 환경표지인증제품을 확인하고 구매가 가능해질 전망이다. 환경부(장관 조명래)와 한국환경산업기술원(원장 유제철)은 온라인에서도 쉽게 녹색제품(환경표지인증제품)을 확인하고 구매할 수 있도록 인터파크와 함께 9월9일~12월 31일 온라인 녹색매장을 시범 운영한다고 밝혔다. 환경표지인증제품이란 동일 용도의 제품 중 제품의 전과정 각 단계에 걸쳐 에너지 및 자원의 소비를 줄이고 오염물질의 발생을 최소화할 수 있는 제품에 환경표지를 인증하는 국가 공인제도다.이번 시범 운영은 코로나19의 영향으로 온라인 쇼핑몰을 이용하는 소비자가 급증함에 따라 그동안 대형마트 등에서만 운영하던 '녹색매장'을 온라인으로 확대한 것이다.환경부는 지난 2011년부터 녹색소비 활성화를 위해 녹색제품에 대한 정보 안내 및 구매 편의를 위해 노력한 백화점, 대형마트, 편의점 등 628개 매장에 대해 '녹색매장'을 지정했다. 온라인 녹색매장에는 녹색제품 전용 홍보관을 운영하며, 제품 종류별로 분류된 2천여개의 녹색제품을 쉽게 구매할 수 있다. 이번 시범 운영 기간에는 제품 구매 시 최대 20%의 할인권이 지급된다. 녹색제품 전용 홍보관에는 일상생활에서 자주 구매하는 사무용기기 및 주방용품을 비롯해 생활용품, 가전기기 등 환경표지 인증을 받은 다양한 제품들이 전시되어 있다.또한, 구매 화면 상단에 '녹색제품정보시스템(www.greenproduct.go.kr)'에 바로 접속할 수 있는 '바로가기 단추'가 있어 소비자가 해당제품의 환경성 정보를 쉽게 확인할 수 있다. 환경부와 환경산업기술원은 이번 온라인 녹색매장 운영을 통해 쇼핑몰 이용 고객의 구매 성향을 분석하여 맞춤형 녹색제품 제공 방안을 마련하고, 한국온라인쇼핑협회(KOLSA), 온라인 쇼핑몰 업체 등과 함께 온라인 녹색매장을 지속적으로 확대할 계획이다.환경부 관계자는 "녹색제품은 제품의 생산에서부터 폐기에 이르기까지 전과정에서 환경성을 고려한 친환경제품"이라면서, "늘어나는 온라인 쇼핑 수요를 반영하여 소비자가 다양한 녹색제품을 접할 수 있도록 온라인 판매 창구를 늘리겠다"라고 말했다. -

한수원 "태풍에 원전 중단, 염분유입이 원인...복구에 최선"

경제일반2020-09-09 10:40:25 이동민▲ 한국수력원자력은 태풍 마이삭 영향으로 원전 6기의 발전이 중단된 요인으로 다량의 염분이 유입된 것으로 추정하고 재발 방지를 위해 노력하겠다고 밝혔다. 한수원은 9일 "9호 태풍 마이삭과 10호 태풍 하이선에 의해 6개 호기(고리3·4호기, 신고리1·2호기, 월성2·3호기)가 발전 정지된 사건으로 국민 여러분들께 심려를 끼쳐드리게 된 점에 대해 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다.한수원은 "설비 이상 시 발전소를 안전하게 보호하기 위해 설계대로 발전 정지가 이뤄졌으나 원전 운영에 대한 국민의 신뢰를 충분히 만족시키지 못했다고 생각한다"고 고개를 숙였다. 한수원은 이번 원전 정지 사태의 원인으로 원전에 근접한 강력한 태풍에 의한 높은 파도와 강풍의 영향으로 다량의 염분이 발전소 부지내의 전력설비(외부와 전기를 주고받는 송수전 관련설비)에 유입돼 고장이 발생했고, 또 발전설비를 보호하기 위한 장치가 동작해 발전이 정지된 것으로 파악하고 있다고 설명했다. 한수원은 이에 따라 고장설비 복구와 전력설비에 침적된 염분 제거작업을 수행 중이며, 설비 시험을 통해 건전성 확인과 규제기관의 공식적 조사 결과에 따라 발전소를 재가동할 계획이라고 밝혔다. 한수원은 아울러 장기적으로 모든 발전소 전력설비 진단을 통해 염분유입에 취약한 설비를 개선하는 등의 재발방지 대책을 수립하겠다고 말했다.한수원은 "이번 일을 계기로 과거의 기록을 뛰어넘는 자연재해에도 발전소를 안정적으로 운영하도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다. -

경기도 농업인, '친환경 유용미생물' ·'송아지 초유은행' 만족도 '굿'

경제일반2020-09-09 09:37:12 김동식▲ 경기도 농업기술원 경기도농업기술원이 시행 중인 '농축산물 유용미생물 공급 사업'과 '한우 송아지 초유은행 사업' 효과에 대해 각각 농업인의 93.5%, 98.1%가 만족하는 것으로 나타났다.농기원은 농촌진흥청과 공동으로 7월 한 달간 도내 시·군 농업기술센터에서 운영 중인 '친환경유용미생물배양실', '친환경축산관리실' 방문농가 1천590명에 대해 두 사업 만족도에 대한 서면 조사를 실시하고 그 결과를 발표했다. 이번 조사는 1천590명 중 1천293명이 응답해 81.3%의 응답률을 보였으며, 95% 신뢰수준에 표본오차는 ±1.18%p다. '농축산물 유용미생물 공급 사업'은 친환경농업에 필요한 유용미생물 공급을 통해 축사 냄새를 제거하고, 가축 질병을 예방하는 사업이다. '한우 송아지 초유은행 운영 사업'은 젖소 초유를 통해 송아지설사병을 예방하는 사업으로 두 사업 모두 이재명 경기도지사의 공약이기도 하다. 조사 결과 '농축산물 유용미생물의 활용 효과'에 대해서는 93.5%가 만족했고, '한우 송아지 초유 효과'에 대해서는 98.1%가 만족한 것으로 응답했다. 2018년 조사 대비 각각 2.4%, 6.7% 상승했다.'유용미생물을 축사에 살포했을 때 냄새 감소'를 묻는 질문에는 52.7%가, '유용미생물을 가축에게 먹였을 때 질병 발생률 감소'를 묻는 질문에는 42.4%가 그렇다고 답했다. '농작물에 유용미생물을 공급했을 때 화학농약 사용량 감소'를 묻는 질문에는 51.5%가, 비료 사용량 감소 여부를 묻는 질문에는 51.2%가 그렇다고 답했다. 반면 축산물 증체(增體)·생산량은 27.6%, 농작물 품질은 30.4%가 향상된 것으로 조사됐다.'갓 태어난 한우 송아지에 젖소 초유를 저온 살균(65℃ 30분)해 먹였을 때 송아지 설사병 감소'를 묻는 질문에는 77.1%가, 폐사율 감소를 묻는 질문에는 68.1%가 그렇다고 답했다. 반면 초유 수유 후 이유기 때 증체량은 10.6% 향상된 것으로 조사됐다.경기도 농업기술원 관계자는 "매년 미생물과 초유에 대한 농업인의 기대치와 만족도, 수요량이 증가하고 있다"며 "농촌진흥청, 도청 유관부서, 시·군과 협력해 양질의 과학영농서비스 확대제공 방안을 지속적으로 마련하고 경기도가 친환경 농축산물 생산에 선도적인 역할을 할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.한편 경기도는 올해 도내 18개 시·군 농업기술센터에서 유산균, 고초균, 효모균, 광합성균 등의 유용미생물을 1만3,000톤 생산해 2만1,000여 농가에 공급할 계획이다. 또, 8개 시·군 농업기술센터에서 저온 살균 처리된 초유 10톤을 생산해 1,000여 한우 농가에 공급할 계획이다. -

폭스바겐코리아 ‘ 가을 환경 서비스 프로모션’ 실시

경제일반2020-09-08 21:31:13 안상석▲ 폭스바겐코리아 2020 가을 서비스 프로모션 [데일리환경=안상석기자]폭스바겐코리아는 오는 10월 8일까지 전국 35개 폭스바겐 서비스센터에서 고객들이 차량 유지 관리 비용에 대한 부담을 줄일 수 있도록 고안된 ‘폭스바겐 서비스 패키지’ 구매를 독려하고, 추가적인 서비스 혜택을 제공하기 위한 ‘폭스바겐 2020 가을 서비스 프로모션’을 실시한다.폭스바겐코리아가 지난 4월 출시한 '폭스바겐 서비스 패키지'는 주요 소모성 부품 정비 서비스를 최대 30%까지 할인해주는 서비스 패키지 상품이다. 출시 이후 5개월여 만에 약 1만 6천여명의 고객들이 2만 6천여 건의 서비스 패키지를 구매하였으며, 특히 엔진오일 서비스 패키지의 경우 30%의 할인 혜택뿐만 아니라 무상 차량 정기점검 서비스를 2회 추가로 제공해 큰 호응을 얻고 있다.약 5주간 진행되는 본 프로모션 기간 동안, 폭스바겐코리아는 고객들의 차량 운영에 있어 총 소유비용 (TCO) 절감을 돕는 폭스바겐 서비스 패키지의 구매를 장려하기 위해 구매 고객 및 이용 고객들에게 추가적인 할인혜택 및 사은품을 증정한다. 우선 해당 기간 동안 서비스 패키지를 구매하는 My VW 앱 회원 고객들에게는 서비스 패키지 구매 건수에 따라 뉴 브랜드 로고로 제작된 정품 액세서리 키링(서비스 패키지 1개 구매), 선착순 3천개 한정으로 전동 슬라이딩 휴대폰 거치대(서비스 패키지 2개 이상 구매) 등을 각각 증정한다. 또한 기간 중 서비스 패키지를 이용해 정비하는 고객들을 대상으로 기존 서비스 패키지에 포함되지 않았던 와이퍼 블레이드, 디퍼렌셜 오일, 팬벨트 및 텐셔너 등의 추가 소모성 부품들을 20% 할인하는 혜택을 제공한다. 이와 함께 폭스바겐 서비스센터를 방문하는 모든 고객들을 대상으로는 타이어 3개 구매 시 1개를 추가 증정하는 특별 프로모션도 진행한다. 아우디폭스바겐코리아의 폭스바겐 부문 슈테판 크랍 사장은 “폭스바겐코리아는 수입차의 대중화라는 브랜드 목표를 실현하고자 차량 운용의 총 소유비용 (TCO) 절감을 위한 다각도의 노력을 펼치고 있다”며, “이 같은 노력의 일환으로 마련된 폭스바겐 서비스 패키지를 통해 폭스바겐 고객들이 차량을 더욱 합리적으로 오래 유지할 수 있길 바란다”고 말했다.이번 폭스바겐 2020 가을 서비스 프로모션에 대한 상세한 안내는 폭스바겐코리아 공식 홈페이지 또는 폭스바겐 통합 차량관리 서비스 애플리케이션인 ‘마이 폭스바겐 앱’ 상에서 확인 가능하다. -

해양환경공단, ‘고파도 갯벌생태계 복원사업’ 주민설명회 개최

ECO2020-09-08 21:24:05 안상석▲ 고파도 현장설명회 사진[데일리환경=안상석기자]해양환경공단( 이사장 박승기)은 8일 충남 서산시 소재, 고파도 마을회관에서 ‘고파도 갯벌생태계 복원사업’ 주민설명회를 개최했다고 밝혔다. 이번 설명회는 고파도 지역주민 및 서산시 관계자와 시공사 20여명이 참석한 가운데 ‘고파도 갯벌생태계 복원사업’의 시공계획을 공유하고 당부사항 및 주민의견을 청취하는 등 소통의 시간을 가졌다.고파도 갯벌은 생태계 건강도가 우리나라 상위 25%인 가로림만 해양보호구역에 위치한 갯벌인데 최근 10여 년간 양식장 및 유수지가 기능을 상실하고 방치되면서 주변 연안 생태계를 오염시키고 있어 대책 마련이 시급한 실정이다.이에 공단은 건강한 갯벌의 모습을 회복하기 위해 방조제 철거 및 교량화, 배수시설 설치, 갯벌조성과 헬기장 이전을 주요 공정으로 하는갯벌생태계 복원사업을 2021년 12월 준공을 목표로 추진할 예정이다. 박승기 해양환경공단 이사장은 “고파도 갯벌생태계 복원사업을 통해 지역 주민들의 삶의 터전인 고파도 갯벌의 생태 건강성 및 생산성이 향상되도록 최선을 다하겠다.“고 밝혔다. -

롯데칠성음료,사이다, 콜라, 탄산수, 에너지음료 매출 쑥쑥

경제일반2020-09-08 21:19:08 안상석[데일리환경=안상석기자]‘탄산’이 올해 상반기 음료 시장을 이끌었다! 신종 코로나 바이러스 감염증으로 인한 야외 활동 감소 등에도 불구하고 톡 쏘는 청량감을 가진 사이다, 콜라, 탄산수, 에너지음료 등 탄산음료가 일제히 매출 성장세를 이어갔다. 닐슨코리아에 따르면, 대표적인 탄산음료로 손꼽히는 사이다와 콜라의 올해 상반기 국내 시장 매출은 각 1,510억원, 2,712억원으로 전년대비 약 4%, 12% 성장했다. 또한, 탄산을 포함한 탄산수와 에너지음료 매출도 각 494억원, 1,184억원으로 전년대비 약 9%, 10% 증가했다. 주스 등 다른 음료 카테고리의 매출이 한자릿 수 감소세를 보이는 것과 비교하면 돋보이는 성과다. 성장하는 음료 제품군의 공통점은 바로 탄산이다. 탄산음료는 특유의 짜릿한 청량감이 다른 음료로 대체될 수 없고, 마시는 즉시 속을 뻥 뚫어주는 시원함은 스트레스 해소에도 제격이다. 배달 음식의 수요 증가에 따라 대표 배달 음식인 치킨, 피자, 족발 등이 탄산음료와 궁합이 좋은 것도 매출 상승에 도움을 줬다. 음료 전문점에서 탄산음료를 대체 할 수 있는 제품이 흔치 않고, 기능성 음료 등과 비교해 상대적으로 저렴한 가격도 경기 불황에 소비자에게 어필하는 이유다. 또한, 식품업계에서 복숭아, 금귤 등 다양한 과즙을 활용한 탄산음료를 선보이며 제품을 확대해 나가는 것도 시장 성장의 비결이다. 롯데칠성음료는 탄산음료의 성장세를 견인하고 시장 붐업 조성을 위해 마케팅 강화 및 제품 확대에 나서고 있다. 사이다 1등 브랜드 칠성사이다는 올해 출시 70주년을 맞아 글로벌 슈퍼스타 ‘방탄소년단’을 모델로 캐스팅해 다양한 마케팅 활동을 펼치고 있으며, 펩시콜라는 우리 문화유산인 한글, 풍물놀이 등의 이미지를 담은 ‘대한민국 컬처 에디션’을 선보였다. 탄산수 1등 브랜드 ‘트레비’는 다양한 소비자 니즈를 만족시키기 위해 300mL 부터 1.2L까지 용량을 다변화했으며, ‘핫식스’는 용량과 칼로리를 차별화한 ‘더 킹’ 제품의 라인업 확대에 나섰다. 회사 관계자는 “올해 상반기 음료 시장을 이끈 탄산이 들어간 음료의 인기는 하반기에도 지속될 것으로 기대된다.”라며, “다양한 소비자 니즈를 만족시키기 위해 탄산을 활용한 음료 제품군 확대를 검토해 나갈 것”이라고 말했다 -

용산구, 정기분 도로점용료 944건 감면 완료

사회일반2020-09-08 20:42:43 안상석서울 용산구(구청장 성장현)가 2020년 정기분 도로점용료 944건을 25% 감면(환급) 조치했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 어려움을 겪는 기업 및 가계 지원을 위해서다. 감면 대상은 지역 내 소상공인 등 민간사업자와 개인이다. 구는 우선 기납부자를 대상으로 감면 조치를 끝냈다. 시설 유형에 따라 ▲차량진출입로 478건 ▲돌출간판 148건 ▲사설안내표지판 98건 ▲가판대, 거리가게 204건 ▲연결통로,지상,지하점용 시설물 16건으로 나뉜다. 감면액은 6억3897만원이다. 미납부자(체납자)에게는 수정된 고지서를 새로 발송했다. 해당 감면 건수는 213건, 감면액은 3065만원이다. 도로점용료는 도로법 제61조(도로의 점용허가) 및 제66조(점용료의 징수)에 따라 사전 허가 후 도로를 점용하는 자에게 매년 부과된다. 정부 방침에 따라 구는 지난 7월 도로점용료 감면 및 반환 조치 안내문을 감면대상자들에게 발송했다. 도로점용료 감면은 올해만 한시적으로 이뤄진다. 내년에는 다시 감면 전 기준으로 점용료가 산정될 예정이다. 기존 감면대상(정부 및 공익시설)은 이번 감면에서 제했다. 성장현 용산구청장은 “도로점용료 감면으로 작으나마 주민, 상인들에게 도움이 됐을 것”이라며 “소상공인 긴급경영안정자급도 신청기한을 25일까지로 연장한 만큼 상인들의 많은 신청을 바란다”고 말했다. 소상공인 긴급경영안정자급은 2020년 6월 30일 이전에 사업을 개시하고 신청일 현재 계속 영업 중인 자영업자(신규 창업 소상공인)와 2019년도 매출액이 10억원(영업기간 6개월 미만인 경우 5억원) 미만인 소상공인에게 지급된다. 지원액은 이태원관광특구의 경우 업소당 100만원, 그 외 지역의 경우 업소당 70만원이다. 이 외도 구는 ▲중소·청년기업·소상공인 대상 융자 금리 인하 ▲맞춤형 입찰정보 시스템 운영 ▲중소기업제품 우선구매 ▲용산사랑상품권 추가 발행 ▲코로나19 확진자 방문업소 지원 등 모든 방법을 동원, 경기 회복을 이끈다는 방침이다. -

강득구 의원, ‘생태환경교육 강화 2법’ 대표발의

ECO2020-09-08 20:33:08 안상석[데일리환경=안상석기자]더불어민주당 강득구 의원 은 8일 모든 교육주체가 생태환경교육을 받을 수 있도록 하고, 국무총리 소속으로 기후위기 교육위원회를 설치하는 ‘생태환경교육 강화 2법(교육기본법·환경교육진흥법 일부개정법률안)’을 대표발의했다고 최근 밝혔다.강 의원이 발의한 ‘생태환경교육 강화 2법’은 최근 기후위기 관리의 중요성이 전세계적으로 커지고 있는 가운데, 생태환경교육이 나라 발전을 위해 국회가 나섰다는 점에서 의미가 크다. ‘교육기본법 일부개정안’은 대한민국 교육이 나아가야 할 방향과 이념, 국가와 지방자치단체가 생태환경교육을 위해 수립·실시해야 하는 필수적인 시책을 명시하도록 하고 있어, 모든 국민이 생태환경교육을 받을 수 있는 교육적 기틀이 마련될 것으로 예상된다. ‘환경교육진흥법 일부개정안’은 기후위기에 따른 교육계의 신속한 대응을 위해 국무총리 산하에 교육주체와 교육기관, 환경시민단체 등이 참여하는 거버넌스형 기후위기 교육위원회를 설치하도록 하고 있어, 기후위기에 대한 생태환경교육의 실효성을 높일 수 있을 것으로 기대된다. 강 의원은 “기후변화를 넘어 기후위기에 대응해야 하는 요즘, 제대로 된 생태환경교육이 이루어지지 않으면 정부나 개인의 대응에 한계가 있을 수밖에 없을 것”이라며 “교육계가 환경문제를 보다 깊이 공유하고 고민할 수 있는 제도적 기반이 마련돼야 한다”고 강조했다.한편 강 의원은 더불어민주당 미래전환-K뉴딜 위원회의 디지털뉴딜위원회와 그린뉴딜위원회 양쪽 모두에서 교육분야 정책 책임위원을 맡고 있다.