한화생명, 교보생명 등 국내 대형 보험사들이 우리은행 지분 인수를 검토하는 것으로 전해졌다. 우리은행 주거래 기업 중에도 지분 인수 작업을 고려하는 것으로 알려져 우리은행 민영화 성공을 기대하는 분위기다.

한화생명은 2일 공시를 통해 “우리은행 지분인수 참여를 검토하고 있다”며 “현재 확정된 바는 없으며, 구체적인 사항이 확정되는 시점에서 재공시하겠다”고 밝혔다.

이어 “지난 2014년 우리은행 소수 지분 매각 당시에도 지분 인수를 시도했다가 실패했던 만큼 우리은행에 대한 관심은 여전하다”며 “조만간 회사 차원에서 결단을 내릴 것”이라고 말했다.

국내 생보업계 3위사인 교보생명도 우리은행 민영화 작업에 관심이 있는 것으로 전해진다. 교보생명 또한 지난 2014년 우리은행 지분 인수에 도전했으나 마지막에 포기한 바 있다.

두 보험사 외에도 금융업계에서는 새마을금고, 미래에셋금융, 한국투자금융지주, KT 등을 지분 인수 유력 후보로 내다보는 것으로 알려졌다.

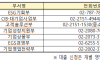

앞서 지난 8월24일 예금보험공사는 우리은행 지분 51.06%(3억4514만2556주) 가운데 30%(2억280만주)를 희망수량경쟁입찰 방식으로 매각한다고 공고를 냈다.

입찰에 참여할 투자자는 오는 9월23일 오후 5시까지 투자의향서를 내야한다. 매각주관사는 미래에셋대우, 삼성증권, JP모간이다.

4번의 고배

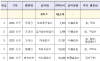

우리은행이 정부 보유 지분을 팔면서 민영화를 시도한 것은 올해를 포함해 5번째다. 정부는 이명박 정부 시절인 2010년부터 본격적으로 우리은행 매각을 추진했으나 매번 유효경쟁 성립 기준에 못 미쳐 불발됐다. 그동안 우리은행은 정부 보유 지분 30% 이상을 한꺼번에 파는 ‘일괄매각 방식’에 경영권 프리미엄까지 붙여왔다.

그러나 덩치가 매우 커져 인수가 부담스럽다는 지적이 제기됐고 실제로 인수의향을 내는 곳도 적었다.

우리은행은 이러한 지적을 수용했다. 최근 내놓은 매각 제안서에 의하면 우리은행은 정주 보유 지분의 4~8%로 나눠 파는 ‘과점주주 방식’으로 선회했다. 기존의 일괄 매각 방식보다 민영화 가능성이 높다는 평이 다수다. 이에 동종업계는 15년 만에 우리은행이 새로운 주인을 맞게 될지에 대해 관심이 쏠렸다.

본격적인 우리은행의 민영화는 2010년부터다. 공적자금관리위원회는 2010년 7월 우리금융 민영화 방안을 의결하고 10월 첫 번째 매각 공고를 냈다. 초반에는 많은 금융회사들이 우리은행 인수에 관심을 보였다.

입찰참가의향서(LOI) 접수 결과 11곳이나 신청을 하면서 민영화 분위기가 무르익는 듯했다. 그러나 유력한 인수 후보였던 우리금융 컨소시엄이 예비입찰에 참여하지 않기로 하면서 민영화는 무산됐다.

정부가 가진 우리금융 지분(55.97%)의 절반 이상을 사들일 투자자 간 유효경쟁이 성립되지 않아서다.

우리금융 지분 절반인 28.5% 이상을 사겠다는 투자자가 2명 이상 있어야 했는데 그렇지 못했던 것이다. 다른 투자자들은 경영권 인수 대신 재무적 투자에 필요한 소수 지분 인수만을 신청했다.

첫 번째 민영화 시도를 실패한 후 이듬해 5월 김석동 전 금융위원장 은 2차 민영화를 추진했다. 이번에는 우리금융을 자회사와 통틀어 매각하고 최저입찰 규모도 1차 때의 ‘4% 지분인수 또는 합병’에서 ‘30% 이상 지분인수 또는 합병’으로 변경했다.

그러나 2차 민영화 작업은 초반부터 정권개입 논란에 휩싸였다. 이명박 정부의 ‘실세’로 알려진 강만수 KDB금융 회장이 우리금융에 관심을 보인 것으로 알려졌기 때문이다. 이명박 대통령과의 두터운 친분이 알려지자 정치권에서는 특혜시비논란이 불거졌다. 결국 김석동 전 금융위원장은 KDB금융을 민영화 과정에서 배제하는 결정을 내릴 수 밖에 없었다.

금융지주사가 다른 금융지주사를 인수할 때 최소 지분 95%를 보유해야 한다는 금융지주사법도 문제가 됐다. 금융위는 법 개정을 통해 최소 지분율을 50%로 낮추자고 국회에 건의했다. 그러나 국회는 금융지주사 인수를 통한 ‘메가뱅크’ 탄생에 부정적 의견을 보이면서 없던 일이 됐다.

금융위는 금융지주사가 참여하지 못하는 상황에서 우리금융 매각을 강행했지만 2011년 8월 시행된 우리금융 예비입찰에 MBK파트너스만 인수의향서를 냈다. 유효경쟁이 성립되지 않았다.

2012년 세 번째 민영화도 고배를 마셨다. 당시 김석동 전 금융위원장은 이명박 정부 임기 거의 막바지라는 부담감에도 불구하고 “우리금융 민영화는 현 정권에서 끝내지 않으면 한동안 미뤄질 수밖에 없다”며 강하게 민영화를 밀어붙였다.

유력한 후보는 KB금융이었다. 당시 KB금융은 2012년 외환은행 인수전에서 하나금융에 패배한 뒤 ‘리딩뱅크’라는 위상이 크게 흔들렸던 시기다. 이에 KB금융은 우리금융을 인수, 합병해 자산규모 800조원대의 초대형은행이라는 밑그림을 그렸던 것으로 보인다.

여러모로 매각이 적합한 상황이었으나 이번에는 ‘메가뱅크 논란’에 발목이 잡혔다. 생소한 메가뱅크 탄생에 대한 사회적 우려는 ‘12년만의 금융노조 총파업’을 불러왔다. 금융노조는 우리금융 매각을 격렬하게 반대했다.

당시 우리은행 노조는 성명서를 통해 “정권 초 우리금융 민영화를 또 다시 좌초시킬 것이라는 불안감과 함께 금융정책의 수장으로서 근거 없는 편견에 사로잡혀 어떻게 미래를 창조하는 금융, 따뜻한 금융 정책을 만들어갈 것인지 심히 우려를 표한다”며 민영화를 반대했다.

우리은행 노조는 “타 금융사와의 인수합병(M&A)을 통한 메가뱅크는 시장의 독과점을 키워 시장 질서를 파괴할 뿐 아니라 금융위기 시 국민경제의 최대 시스템 리스크로 부상될 것이라는 점에서 강력한 반대에 부딪친 방법이었다”며 “합병에 의한 민영화는 특혜시비를 비롯해 관치금융 논란이 불가피할 것이며 합병에 반대하는 주주들의 대규모 주식매수청구로 막중한 자금 부담과 조직 내·외부 반발 등 많은 부작용이 예상된다”고 지적했다.

정치권에서도 반대해야한다는 의견이 물살을 탔다. 당시 박지원 민주통합당 비상대책위원장(현 국민의당 비대위장)과 새누리당 비상대책위원장이던 박근혜 현 대통령도 매각반대에 힘을 실었다.

결국 유력한 인수후보였던 KB금융이 예비입찰에 참여하지 않으면서 우리은행 3차 민영화도 불발됐다.

2014년 4차 매각에서는 매각 방식을 수정했다. 복잡한 단계를 피하기 위해 고집하던 일괄매각 방식을 버리고 경영권 지분과 소수지분을 나눠 파는 분할매각 방식으로 선회했다.

그러나 우리은행을 제외한 다른 계열사에서만 성과를 냈다.

경남은행과 광주은행은 각각 BS금융지주와 JB금융지주에 매각했고, 우리투자증권과 우리바비바생명 등은 NH농협금융에 넘겼다. 우리파이낸셜과 우리 F&I는 각각 KB금융과 대신증권이 인수했다.

우리은행은 경영권 행사가 가능한 지분(30%)과 재무적 투자자를 위한 지분(26.97%)으로 나눠 매각을 추진했다. 이 중 재무적 투자자를 위한 소수 지분 5.94%만 매각에 성공했다. 경영권 지분 매각은 중국 안방 보험만 입찰에 참여하면서 무산됐다. 경영권 프리미엄을 포함해 3조 원가량으로 추정되는 지분을 인수할 투자자가 많지 않았을 것이 당시 시장의 평가다.

댓글

(0)