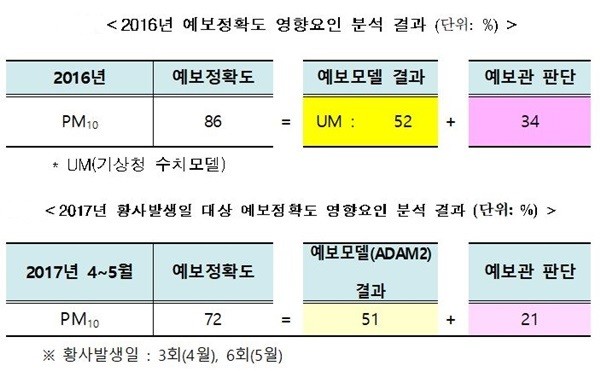

미세먼지 수치예측모델 정확도가 평균 50%대에 불과한 것으로 나타났다.

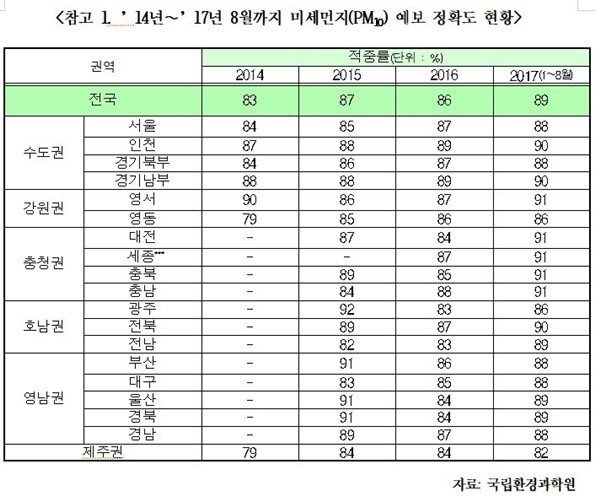

국회 환경노동위원회 소속 김삼화 의원(국민의당, 비례)이 국립환경과학원으로부터 제출받은 ‘미세먼지(PM10) 예보 정확도 현황’에 따르면 2014년 84%, 2015년 87%, 2016년 86%, 2017년 89%로 미세먼지 예보 정확도가 평균 80% 후반대를 유지했다.

하지만 여기에는 예보관들의 판단이 평균 30% 정도 개입된 수치. 따라서 컴퓨터 수치모델에서 산출한 예측값의 정확도는 평균 50%대에 불과하다.

환경부는 지난 2014년 미세먼지 예보를 시작하면서 미국 환경청(EPA)이 개발한 미세먼지 예측모델(CMAQ)을 활용해 미세먼지 예측값을 산출했다.

이 모델은 미국의 관측자료를 이용해 평가되고 최적화된 프로그램 모형이다. 대기질 예보보다는 주로 대기질 해석에 활용돼 온 것으로 알려졌다.

따라서 정확한 대기질 예보를 위해서는 우리 기상관측자료와 미세먼지 측정망 자료를 이용해 대기질 수치모형을 최적화시켜야만 한다.

그러나 환경부와 기상청은 지금까지 우리나라 기상과 오염도를 반영한 관측자료를 예측모델에 활용하는 자료동화기술을 적용하지 않았다.

자료동화기술은 수치 모델의 초기 조건을 개선시키거나 모델링 결과의 오류를 줄이기 위해 관측자료를 모델에 이용하는 과정이다.

환경부가 사용하는 미세먼지 예측모델에는 기상청이 운영하는 기상모델(황사예측모델)이 초기장으로 활용되고 있다.

기상청은 2003년 황사예측모듈을 개발해 기상수치모델(UM 모델)에 연계시켜 황사예측을 하고 있는데, 지난 13년 동안 한 번도 황사관측자료를 황사예측모델에 적용시키지 않았다.

기상청은 지난해 12월에야 비로소 중국에 구축한 10개소의 황사관측망 자료와 기상청 27개 황사관측망 자료를 황사모델에 적용시켜 황사 수치예보의 정확도를 높이고 있다고 밝혔다.

국립환경과학원이 제출한 ‘2017년 황사발생일 대상 예보정확도 분석결과’에 따르면 기상청이 사용하고 있는 황사예측모델(ADAM2) 정확도는 평균 51%에 그쳤다. 예보관의 판단 21%가 더해졌음에도 황사예보정확도는 72%에 불과했다.

기상청이 지난 해말부터 한·중 황사관측망 자료를 모델에 적용하고 있음에도 황사예측모델의 정확도가 평균 51%에 그친다는 것은 자료동화에 문제가 있다는 게 김 의원의 설명이다.

김삼화 의원은 “최근 몇 년 사이에 미세먼지로 인한 국민들의 건강에 적신호가 켜져 있기 때문에 어느 때보다 미세먼지 예보의 정확도가 중요하다”면서 “한국형대기질모델(2023년 이후 현업 적용가능) 개발이 완료될 때까지 기다릴 것이 아니라, 현행 모델에 미세먼지(PM10, PM2.5) 관측자료를 최대한 반영해 미세먼지 수치예보의 정확도를 높여야 한다”고 강조했다.

댓글

(0)