해운, 조선, 철강 등 구조조정 대상 업종이 속출하는 현재의 경제 상황에서 고임금을 받는 기업 임원에 대해 정부가 제재 할 방침이다.

정부는 민간과 공공부문의 연봉 1억원 이상의 임직원에 대한 임금인상 자제를 집중 지도하고 노사 자율 실천을 유도하는 한편, 자동차·정유·조선 등 고임금 업종과 공공기관의 동참을 요청할 방침이다.

28일 관련업계에 따르면 정부는 △고액 연봉자 임금인상 자제 △직무·성과 중심 임금체계 확산 △공정인사 확산 △청년·비정규직 보호 강화 등 4대 현안을 노동개혁 현장 실천 과제로 삼아 추진하고 있다.

특히 정부가 가장 주력하는 것은 일자리 창출로, 대기업 고액 연봉자의 임금인상 자제를 꼽고 있다. 국내 대기업 정규직 임금 수준이 국민 소득이나 산업 경쟁력에 비춰 지나치게 높다는 판단에서다.

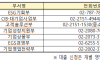

이는 우리나라의 최대 경쟁국인 일본 기업과 비교하면 확연하게 드러난다. 우리나라 업종별 대표기업의 국민총소득(GNI) 대비 임금수준을 보면 자동차는 3.40배로 세계 최고의 생산성을 자랑하는 도요타(1.79배)보다 높다. 조선은 2.64배로 일본 미쓰비시중공업(1.74배)보다 높다.

정유는 2.94배로 일본 정유업계 1위인 JX홀딩스(2.61배)를 넘어선다. 은행도 2.94배에 달해 세계적 금융기업인 미쓰비스UFJ(2.36배)보다 높다.

한 조사 결과에 따르면 현대차 정규직 근로자의 지난해 평균 연봉은 1인당 9600만원으로 독일 BMW의 평균 임금 6만6000달러(7500만원)보다 높다. BMW의 생산차량이 현대차보다 훨씬 고부가가치 차량이라는 점을 감안하면 이해하기 힘든 대목이라는 것이 전문가들의 전언이다.

무엇보다 조선, 해운업의 불황 등으로 구조조정 태풍이 몰아치는 상황에서 고임금을 받는다는 것은 경쟁력 상실이 될 수 있다는 것이다.

실제 현재의 조선업계는 대규모 구조조정 등으로 실직대란 우려가 확산되고 있다. 글로벌 조선·해운 불황으로 선박 수출입 물동량이 급감하면서 조선사들이 휘청거리고 있는 상황. 대형 조선사들의 하청업체도 심각한 경영난에 시달리고 있으며, 거제와 울산을 비롯한 경남권 ‘조선 벨트’는 옛 명성을 잃은 지 오래다.

대우조선해양과 삼성중공업, 현대중공업 등 국내 대형 조선소 3사는 물론이고 이들의 협력 하청업체들도 직격탄을 맞았다. 직원들을 줄이고 임금을 삭감하는 등 허리띠를 졸라매고 있지만 매출 하락세에 자금 사정이 나아질 기미는 좀처럼 보이지 않고 있다.

국내 조선 3사는 지난해 해양플랜트 인도 연기와 저가 수주로 해양플랜트에서만 7조여 원의 적자를 냈다. 현재 해양플랜트 수주는 중단한 상태다. 특히 조선업계는 해운업계와 함께 인력감축, 비용절감 등 강도 높은 구조조정을 통해 조속히 경영정상화를 실현해야 하는 상황이다. 조선·해운업에서 구조조정 대상만 많게는 3만 명까지 일자리를 잃을 수 있다는 전망까지 나오고 있다.

이런 상황에서 더 이상의 고임금 방치는 기업 경쟁력의 급격한 약화로 이어질 수 있다는 것이 정부의 판단이다.

이에 정부는 임금수준이 높은 자동차, 정유, 조선, 금융, 철강 등 5개 업종과 모범을 보여야 할 공공기관에 대해 동참을 강력히 요청했다.

이기권 고용노동부 장관은 이날 서울 프레스센터에서 30대 그룹 최고경영자(CEO)들과 만나 청년고용 확대와 기존 근로자 고용안정을 위해 근로소득 상위 10% 임직원의 임금인상 자제를 통해 청년일자리를 확대하고, 협력업체·비정규직 근로자 처우개선에 나서 줄 것을 강력히 요청했다.

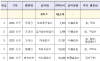

고용형태별 근로실태조사에 따르면 대기업 정규직의 임금수준을 100으로 봤을 때 대기업 비정규직은 64.2, 중소기업 정규직은 52.3, 중소기업 비정규직은 고작 34.6에 불과하다. 300인 이상 사업장의 상용직 근로자 중 상위 10%의 임금수준은 1억346만원이다.

이 장관은 “상위 10% 대기업·정규직의 양보를 토대로 청년 고용을 늘리고 대·중소기업간 격차를 완화하자는 것은 노사정 대타협의 근본정신”이라며 “모범을 보여야 할 공공기관과 더불어 사회적 책임이 막중한 30대 그룹 대기업들이 선도적으로 실천해야 현장 확산이 이루어지고 청년고용 문제도 해결의 돌파구를 찾을 수 있을 것”이라고 말했다.

댓글

(0)