“모든 시선과 관심이 대기업에만 가고 있습니다.

대기업이 잘 되어야만 국가가 잘 된다는 논리에 앞서, 국가 경제의 허리가 되는 수많은 중소기업이 더 우선되지 못하는 현실이 아쉬울 뿐이죠.” 한 IT 벤처 대표의 하소연이다. 이를 반영이라도 하듯 이른바 잘나가던 정보기기 중소기업이 줄줄이 도산 위기에 놓이며 적자에 허덕이고 있다. 자칫 국내 IT산업 생태계가 삼성, LG 등 대기업만 남은 채 기형 구조로 빠져들 것이라는 우려도 높다.

스마트폰 및 태블릿PC가 기존의 포터블 기능을 지원하면서 하나의 기기에서 모든 것이 가능해지는 시대가 도래하면서 한창 ‘잇템’으로 주목받았던 PMP(휴대용 멀티미디어 플레이어) 시장의 몰락은 이제 크게 놀라운 일도 아니다. 현재 글로벌 시장에서 톡톡히 자기 역할을 다했던 PMP 제조업체들의 고민은 날로 심각해지고 있는 실정이다.

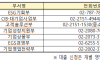

금융감독원에 따르면 2000년대 IT 벤처 신화를 이끌었던 아이리버는 2010년 무려 200억원의 적자를 기록했다.

지난해에도 약 20억원의 당기순손실을 내며 2년 연속 약 17.5% 감소했다. 2015년도 상반기까지 약7.7억원의 영업이익을내고 있다. 아이리버와 더불어 MP3 시장을 이끌었던 코원도 창사 이래 처음으로 100억원의 영업 손실을 기록했다.

우리나라의 벤처산업의 부흥기는 2000년대 전후로 거슬러 올라간다. 1990년대 후반과 2000년대 초반의 이른바 ‘벤처 기업 붐’과 맞물려 국내에서는 수많은 업체에서 다양한 MP3 플레이어가 출시됐다. 해외 진출도 활발해 레인콤(2009년 이후 아이리버)의 ‘아이리버 프리즘(iFP-100)’, 거원시스템(2005년 이후 코원시스템)의 ‘아이오디오 G3’ 등은 북미, 일본, 유럽 등에서 상당한 인기를 끌기도 했다.

하지만 시장 경쟁이 격화되면서 부작용이 발생했다. 일부 제조사들은 차별화를 위해 제품의 사용자들이 거의 쓰지 않는 많은 기능을 집어넣어 제품 가격 상승을 부채질했다. 또 200여 개에 달하는 군소 제조사들이 난립하면서 수준 이하의 품질을 가진 제품이 다수 출시되는 등의 흐름이 이어져 국내 MP3 플레이어 시장 전반에 대한 소비자들의 인식이 나빠지는 결과를 초래했다.

이러한 와중, 미국 애플사의 아이팟(iPod)이 출시되고 인기를 끌면서 ‘MP3 플레이어 종주국’인 한국의 MP3 플레이어 업체들은 급격하게 무너지기 시작했다. 애플의 아이팟은 복잡한 기능은 최대한 배제한 대신 가격에 비해 넉넉한 저장 공간을 제공하였으며, 심플하면서도 세련된 디자인을 갖추고 있는 그야말로 소비자들에게 ‘매력덩어리’였기 때문이다.

결국 아이팟 전용의 콘텐츠 판매 사이트인 아이튠즈 스토어(iTunes Store)를 운영하여 소비자들에게 안정적으로 콘텐츠를 제공하면서 막대한 판매 수익 또한 올릴 수 있었다. 단순히 하드웨어(HW)만 팔았던 한국의 MP3 플레이어 제조사들과 달리, 애플은 하드웨어와 소프트웨어를 적절히 조합하여 소비자들의 만족도와 자사의 수익을 동시에 높이는 전략을 성공시킨 것이다.

아이팟의 승승장구 속에 2000년대 IT 벤처의 부흥을 이끌었던 아이리버, 작년 SKT 계열사로 편입되어 유상증자를 진행하는 등 활발한 투자가 이루어지고 있다고 회사측은 밝혔다,

이 같은 정보기기 벤처의 몰락을 두고 일각에서는 스마트폰과 스마트패드 열풍으로 규모의 경쟁력을 갖춘 글로벌 플레이어 중심으로 시장이 급격히 변화되면서 벤처 시장이 크게 위축된 것이란 분석이 지배적이다. 하지만 HTC·아수스·에이서 등 벤처에서 시작해 글로벌 기업으로 성장한 대만의 사례를 보듯이 우리 기업의 생존 전략이 실패한 것이라는 주장도 나온다. 이는 세계 변화의 흐름에 기민하게 대처해오지 못한 뜻으로 풀이된다.

아이리버는 애플 아이패드와 삼성 갤럭시탭이 한창 격돌한 지난 2011년 7월 첫 태블릿PC ‘아이리버탭’을 내놓았다. 2007년 1월 애플의 첫 아이폰 등장 때부터 따지면 4년이 훌쩍 지난 기간이다. 코원과 아이스테이션도 각각 안드로이드 기반 PMP와 스마트패드를 뒤늦게 출시했지만 큰 반향을 일으키지 못했다.

반면 특별한 원천기술 없이 피쳐폰·PDA 등을 OEM(주문자 상표 부착생산)한 HTC는 그동안 쌓은 제조·소프트웨어 최적화 기술을 바탕으로 2008년 9월 첫 안드로이드 스마트폰 ‘G1’을 선보였다. 메인보드 공급을 위주로 해온 아수스는 2007년 넷북인 ‘이(Eee) 시리즈’를 처음 선보인 뒤 지속적으로 PC 시장 점유율을 높이고 있는 것과 상반된다.

삼성, LG와 같은 대기업과 경쟁해야 하는 취약한 내수시장도 우리나라 벤처 기업에는 치명적이었다는 분석도 제기되고 있다. MB정부 들어 소프트웨어 산업 육성을 강조하면서 HW가 관심에서 멀어진 것도 기업의 생존율을 낮춘 요인으로 작용하고 있으며 관련 부품 업계에 파장을 미쳐 대규모 고용 위기를 초래할 수 있다는 여론도 끓고 있다.

이에 따라 잇따른 IT업계 전문가들의 쓴소리는 이어지고 있다. 범정부의 정보화 계획을 조율하고 새로운 국가정보화 패러다임을 제시하는 역할을 수행하기 위해 국가정보화전략위원회가 출범했으나 국가정보화를 부처 정보화 사업으로 국한하는 잘못된 시각이 여전하다는 게 이들의 주장이다.

김진형 카이스트 교수는 “SW는 전 세계에서 가장 저렴하고 질이 좋아야 살아남을 수 있는 분야다. 그동안 우리나라는 중급 수준의 SW를 생산해 싼값으로 팔아왔지만 이제는 최고급 수준을 만들어야 한다”고 강조했다. 김 교수는 이어 “생태계가 조성돼 기업들이 스스로 성장할 수 있어야 하는데 아직도 정부의 개입이 많은 것은 이미 정책이 실패한 것으로 볼 수 있다”며 “그동안 국가정보화 관련 사업들이 많았지만 관련 기업들과 생태계가 황폐한 것만 봐도 알 수 있다”고 비판했다.

이각범 국가정보화전략위 민간위원장은 “SW는 HW와 달리 벤처로 시작해 대기업으로 성장하는 기업이 주도해야 할 시장인데 우리나라는 이런 벤처 생태계가 형성돼 있지 않다”고 말했다. 그는 이어 “범국가적으로 SW 진흥정책을 실행하고 다양한 애플리케이션이 제공될 수 있는 환경을 마련해야 한다”며 “새롭고 많은 애플리케이션을 수용할 수 있는 기반 구축도 필요하다”고 꼬집었다.

댓글

(0)