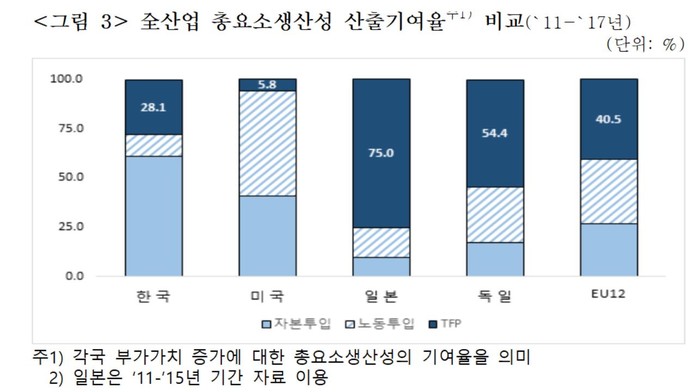

한국생산성본부 12일 지난 2011부터 2017년까지 국가별 총요소생산성 증가율과 경제성장 기여도를 비교하고, 국내 경제의 생산성이 빠른 속도로 나아지고 있지만 성장 기여도는 낮다며 이같이 지적했다.

총요소생산성이란 자본·노동·에너지·원재료·서비스 등 모든 투입요소를 고려한 생산과정 전반의 효율성을 나타내는 지표로, 일반적으로 기술진보 및 경영혁신 등의 효과로 해석된다.

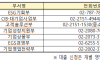

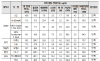

같은 기간 한국의 총요소생산성 증가율은 0.83%로 독일(0.97%)보다는 낮고 미국(0.11%), 일본(0.58%), 유럽연합(EU) 12개국(0.50%)보다는 높은 것으로 나왔다.

전산업 부가가치 증가율에 대한 총요소생산성의 기여도는 2001∼2005년(14.7%)보다 2011∼2017년(28.1%)이 두배 가까이 증가했다.

생산성본부는 이러한 지표에 대해 일본(75.0%), 독일(54.4%), EU 12개국(40.5%) 등 세계 주요국과 비교해 매우 낮은 수준이라고 분석했다.

생산성본부의 설명에 따르면 한국의 경제성장이 총요소생산성 외에 노동투입, 자본투입 등 다른 요소투입에 의존한다는 의미로 해석된다.

산업별로는 제조업의 총요소생산성 기여도는 -18.6%로 일본(108.7%), 독일(61.6%), EU 12개국(91.5%)보다 낮았고, 서비스업 기여도는 39.5%로 독일(46.8%)과 EU 12개국(29.3%) 등과 비슷했다.

국내 제조업은 2000년대 초반에는 화학, 전기·전자장비, 운송장비 업종등에서 총요소생산성 증가를 주도했지만, 최근에는 감소세로 돌아선 것으로 나타났다.

생산성본부 관계자는 "정부가 발표한 한국판 뉴딜 정책을 총요소생산성을 획기적으로 제고할 기회로 활용해야 한다"면서 "유형자산에 대한 투자뿐 아니라 부가가치율이 높은 소프트웨어 등 무형자산과 연구개발에 대한 투자를 확대해야 한다"고 강조했다.

댓글

(0)