미세먼지 환경기준 초과, 측정소 설치 밀도, 예보 적중률 등 오염도와 인프라가 지방일수록 열악하는 등 지역별로 편차가 큰 것으로 나타났다.

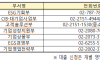

국회 환경노동위원회 소속 송옥주 의원(더불어민주당·비례)은 환경부와 국립환경과학원으로부터 제출받은 초미세먼지(PM2.5)의 환경기준 초과율(2015~2016년), 측정소 설치률(2017월 7월 기준), 예보 적중률(2015년 1월~2017년 6월) 등을 시·도별로 비교·분석한 결과를 발표했다.

일반적인 예상과 달리 청정지역으로 알려진 제주도는 초미세먼지 24시간 환경기준 초과율은 전국에서 유일하게 100%를 기록했고, 예보 적중률 또한 85.6%로 전국에서 가장 낮은 것으로 나타났다.

문제는 연평균 대기질 농도는 23 ㎍/㎥으로 전국에서 가장 낮은데 환경기준 초과율은 100%라는 점이다. 더욱이 제주는 예보 적중률도 최하위로 낮은데다 미세먼지 측정소 설치 밀도도 낮은 편이어서 제주지역 미세먼지 특성에 대한 특별관리가 필요하다는 지적이다.

서울은 환경기준 초과율이 98%로 제주 다음으로 안 좋았지만 도시대기측정소의 밀도는 전국에서 가장 높았고 예보 적중률도 88.6%로 상위권을 기록했다.

초미세먼지 24시간 환경기준 초과율로 보면 서울이 98%를 기록해 2번째로 높았다. 충남·충북·전북·경북 등은 50%로 가장 낮은 편에 속했다.

대도시에 초미세먼지 도시대기측정소가 많다는 것은 일반적으로 알려진 사실이지만, 면적 대비로 비교해 보면 그 정도가 심하다.

605㎢ 면적의 서울에는 초미세먼지 측정소가 25곳 설치돼 있다. 측정소 당 24㎢ 지역을 측정하는 반면, 1만6826㎢ 크기의 강원도에는 측정소가 고작 7곳에 안돼 한 측정소가 무려 2400㎢를 커버해야 하는 상황이다. 서울과 100배 차이가 날 정도로 측정소 설치 밀도의 편차가 크다.

서울·부산·대전 등 대도시의 초미세먼지 측정소는 설치 밀도가 높은 반면, 면적 대비로 설치 빈도가 낮은 곳은 면적이 넓은 강원, 경북, 전남 순이다.

초미세먼지 측정소 설치를 인구 기준으로 비교하면 면적 기준의 결과와는 상반된 경향을 띈다.

세종은 인구가 24만명인데 측정소가 2곳이어서 인구 대비 설치비율이 1위다. 반면에 서울은 인구가 981만명인데 측정소가 25곳 설치돼 있어서 인구 대비 설치비율이 최하위를 기록헀다.

세종시 시민 12만명이 사는 지역에 측정소가 1곳 운영되는 상황이고, 서울은 39만명 당 한 곳꼴로 측정소가 설치돼 있는 것이다. 세종과 비교하면 3배의 차이를 보인다.

측정소의 면적 기준과 인구 기준의 밀도는 상반되는 경향을 보이는 것이 일반적이지만 경북의 경우는 초미세먼지 측정소가 면적 기준 밀도가 끝에서 두 번째이고 인구 기준으로는 밑에서 세 번째로 초미세먼지 측정인프라가 열악했다.

면적으로는 전국에서 가장 넓은 1만9000㎢이지만 초미세먼지 측정소는 10곳에 불과해 2000㎢에 측정소 1곳꼴로 설치돼 있었다.

이렇듯 지역별로 초미세먼지 측정 인프라가 차이를 보이고 있지만, 환경부와 지자체는 아직까지 면적 기준과 인구 기준을 고려한 도시대기측정소 설치계획을 수립하지 못한 것으로 알려졌다.

송옥주 의원은 “환경기준 초과, 측정소 인프라, 예보 적중률 등 미세먼지도 지역별 부익부 빈익빈 현상이 보이고 있다”면서 “인구가 밀집한 수도권도 중요하지만 지방에 사는 국민들에게도 미세먼지 정보를 제공하기 위해 최소한의 기준 마련이 필요하다”고 강조했다.

댓글

(0)