최근 10년 간 우리나라의 소득수준은 높아졌지만 삶의 질은 상대적으로 개선되지 못하고 있다는 지적이다. 단적인 예로 고용·임금, 주거, 건강 영역의 개선 속도가 더뎠고, 가족·공동체 영역은 오히려 후퇴한 것으로 나타났다.

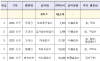

통계청과 ‘한국 삶의 질 학회’가 15일 발표한 ‘2015년 기준 국민 삶의 질 종합 지수’를 보면, 우리나라의 국민 삶의 질 종합지수는 111.8로 기준연도인 2006년(100)보다 11.8% 증가했다.

같은 기간 우리나라의 1인당 실질 GDP는 28.6% 늘어난 2892만 8000원으로 삶의 질 지수 증가폭의 2배가 넘었다.

지난 10년간 우리 경제는 성장세를 거듭했지만 국민의 삶의 질 개선은 그 속도를 따라가지 못한 것이다.

집값은 하루가 다르게 폭등해 청년층이 연애·결혼·출산을 포기하는 이른바 ‘3포 세대’가 됐고, 실업률은 1999년 외환위기 수준으로 회귀했다. 단순 GDP가 올랐다해서 한국인이 더 행복해졌다고 보기 어려운 대목이다.

통계청이 단순 경제지표가 아닌 삶의 질을 지수화해 발표한 것은 이번이 처음이다. 단편적인 지표로 한국인 전체 삶의 질을 분석·판단하기에는 한계가 있다는 지적에 따른 조치다.

삶의 질 종합지수는 소득·소비, 고용·임금, 사회복지, 주거, 건강, 교육, 문화·여가, 가족·공동체, 시민참여, 안전, 환경, 주관적 웰빙 등 12개 영역, 80개 지표로 구성됐다. 2006년을 기준으로 삼아 해당 연도의 각 영역 내 개별지표의 증감률을 단순 평균해 영역 종합지수를 만들고 다시 12개 영역 종합지수 증가율을 단순 평균해 종합지수를 산출했다.

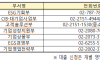

2006년 100을 기준으로 삶의 질 종합지수는 2009년 5.4%, 2012년 9.2%, 2015년 11.8% 상승했다. 2015년 기준 객관지표(56개) 종합지수는 2006년 대비 12.9%, 주관지표(24개)는 11% 각각 상승했다. 영역별 지수를 살펴보면 교육(23.9%), 안전(22.2%), 소득·소비(16.5%), 사회복지(16.3%) 지수는 평균(11.8%)보다 상승폭이 컸다.

그러나 건강(7.2%), 주거(5.2%), 고용·임금(3.2%) 영역 지수는 10년 동안의 평균보다 상승폭이 낮아 이 영역 삶의 질은 거의 개선되지 않은 것으로 분석됐다. 가족·공동체 영역 지수는 2015년 98.6으로 2006년에 비해 오히려 1.4% 감소한 것으로 나타났다. 이 기간 한부모 가구 비율(8.8→9.5%), 독거노인 비율(18.1→20.8%), 자살률(21.8→26.5%) 등이 대폭 악화됐고, 가족관계만족도 등과 같은 주관적 지표 역시 뚜렷한 개선이 이뤄지지 않아서다.

이번 연구에 민간 대표로 참여한 김석호 서울대 사회학과 교수는 “가족·공동체, 고용·임금, 주거, 건강 영역 지수는 종합지수보다 낮은 증가율을 보였다”며 “지난 10년 간 한국사회는 이 4개 영역에서 정체되거나 개선 속도가 더뎠던 것으로 설명할 수 있다”고 말했다.

댓글

(0)