지난 2016년 5월 28일 구역의 사고 이후 2년을 맞아 23일 서울시는 당시 대대적으로 진행됐던 구조개혁과 재발방지 안전대책에 대한 현재까지의 추진현황을 발표했다.

시는 구의역 사고 이후 ‘비용’보다 ‘사람’, ‘속도’보다 ‘안전’이라는 원칙을 다시 세워 시설과 안전인력, 시스템까지 안전 전반을 보강해왔다고 이날 밝혔다.

구의역사고 이후 시와 서울교통공사가 핵심적으로 추진한 지하철 안전보강대책은 크게 ▲승강장안전문 안전 강화 ▲안전업무직 외주→직영→정규직 전환으로 안전한 작업환경 보장 ▲전동차 등 노후시설물 개선, 세 가지다.

시는 먼저 부족했던 인력을 늘려 차별적인 노동환경을 바로잡고 장애·노후 인프라를 개선했다. 또한 ‘정시성’보다 ‘안정’으로 패러다임을 전환해 시스템과 매뉴얼도 보강했다.

외주 정비원 전원을 직영으로 전환하고 정비 인력도 146명에서 206명으로 충원했다. 구의역 사고당시 정비원이 작업 중인 사실을 인지하지 못하고 열차를 운행시켰던 위험상황을 막고, 2인1조 작업 원칙 같은 안전 매뉴얼을 어기는 일도 불가능하도록 시스템과 매뉴얼도 보강했다.

외주에서 직영으로 전환되면서 이원화(정비원↔전자운영실↔관제센터)됐던 연락체계가 일원화(정비원↔관제센터)돼 소통이 빨라졌고 24시간 ‘승강장안전문 관제시스템’이 작년 4월 가동에 들어가면서 현장 정비상황에 대한 실시간 모니터링이 가능해졌다.

시는 승강장안전문의 주요 핵심부품 교체 및 노후역사 전면 재시공을 내년 4월까지 100% 완료해 안전성을 확보할 계획이다.

승강장안전문 작동시 장애요소가 발견됐던 10개 역사(부품 1만1200개소)의 구조물 개선을 작년 10월 완료했으며, 1호선 10개 역사(서울교통공사 관리 역사)는 승강장안전문이 열려있을 때 열차가 출발할 수 없도록 제어방식을 개선했다.

기관사가 승강장안전문 고장상태를 쉽게 알 수 있도록 76개 역의 ‘승무원 안내장치(HMI)’를 LED로 교체해 시인성을 높였다.

전수조사와 전문가 의견을 거쳐 전면 재시공이 결정된 노후 역사 김포공항(4월 완료), 우장산, 왕십리, 군자, 광화문, 방배, 신림, 성수, 을지로3가 9곳은 내년 4월까지 재시공이 100% 완료된다.

장애물 검지센서 교체(현재 105개 역사 진행 중)와 유사시 안전한 대피로 확보를 위한 고정문→개폐 가능한 비상문 교체도 연내 모두 완료된다.

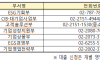

사고 이후 450억 원을 투입해 승강장안전문 시설물을 개선한 데 이어, 서울교통공사는 올해 안전예산을 전년 대비 1311억원(23.6%, 5559억→6870억) 증액했다. 올해 도시철도 최초로 노후시설 개량에 대한 국고보조금 383억원도 확보했다. 양 공사 통합 효과로 연 214억원 이상의 안전재원도 마련했다.

노후 전동차의 경우 2022년까지 우선 교체되는 610량(2·3호선) 가운데 1차분 200량(2호선)이 현재 차량 반입을 완료해 본선에서 시운전 중이다. 올해 12월 교체 완료된다. 2차분(2호선 214량)은 2020년까지, 3차분(2·3호선 196량)은 2022년까지 완료된다.

지하철 1~8호선의 운전, 신호, 전력, 설비 등 운행 전반을 관장하는 안전 컨트롤타워 역할을 할 ‘스마트통합관제센터’(군자 차량기지 내 1만1311㎡)는 2023년까지 2400억원을 투입해 구축한다. 기존 1~4호선과 5~8호선으로 공간적, 기능적으로 분리됐던 관제센터를 통합하고, 노후화됐던 시설도 개편한다.

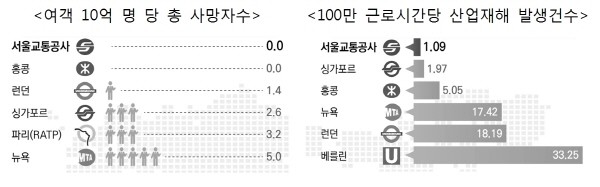

구종원 서울시 교통정책과장은 “구의역사고 이후 안전 최우선이라는 방침 아래 인적, 물적 자원을 투입해 온 성과가 일정 부분 가시화되고 있다"며 "시는 단 1건의 사고도 발생하지 않을 때까지 주요 사고‧장애 3대 요인(노후 핵심부품, 노후차량 및 전력‧신호, 종사자 취급부주의)을 지속 개선해나가겠다”고 말했다.

댓글

(0)